山陰の海の幸・山の幸から

山陰のお土産や銘品まで

おもいを届けるなら こころを満たすなら なかうら

おもいを届けるなら

こころを満たすなら

なかうら

郷土の特産品づくりで街づくり

Urban development by creating local specialties

中浦食品は1686年に美保関で創業しました。

山陰地方の観光土産品や地域の食品に携わる製造業、

卸売業、販売業を一貫して行っております。

私たちと一緒にふるさと山陰の食材を通じて

旅の思い出と笑顔を届けませんか。

History中浦の歴史

地元の資源を生かした

食品づくりに携わって300年

貞享3年(1686年)、三世興三右衛門甚助が

美保関(現在の松江市美保関町)で酒造業を興したことから、

中浦食品株式会社の歴史が始まりました。

やがて、板わかめなどの水産加工品や佃煮、するめ、わかめ菓子などの土産物の製造・販売を開始し、

60年ほど前からお菓子もつくり始めました。

Policy中浦の思い

より良き製品を創り

社会に貢献する

「人に優しく自然に優しく、地球に優しく」と

エコロジーが提唱される今、中浦食品は以前から

自然との共生を考え、大切に育みながら、時代と共に

オリジナルティーあふれる食文化の創造に力を注いでいます。

Mind中浦の気持ち

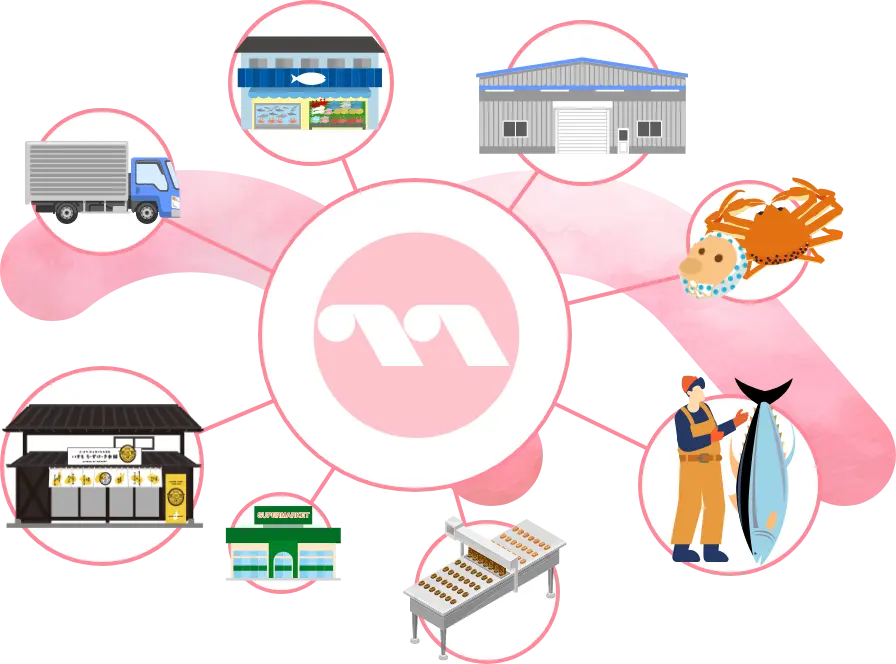

山陰のプラットフォーマー

中浦食品は、企業や消費者、地域の方々がおもいを届け、

こころを満たすお手伝いをする会社です。

卸売事業、直営事業.企画開発事業、製造事業、地域開発事業

などのさまざまな事業を通じて、地域と社会の発展を目指します。

Service

事業案内

さまざまな事業で

おもいを届け、こころを満たす

お手伝いをします。

店舗への商品供給を支援する卸売事業、

商品を直接消費者に提供する直営事業、

地域に特有の商品を立案し開発する企画開発事業、

既存商品の価値を最大限に高める製造事業、

そしてこれらの事業を統合し、各地域でブランドを育てる

地域開発事業を展開しています。

私たちはさまざまな事業を通じて

地域と社会をフルサポートします。

地域を、社会を、より良くしていく。

もっと知りたい。

中浦食品にできること。